法定相続情報一覧図とは?取得方法や必要書類、注意点をわかりやすく解説

2025.07.21

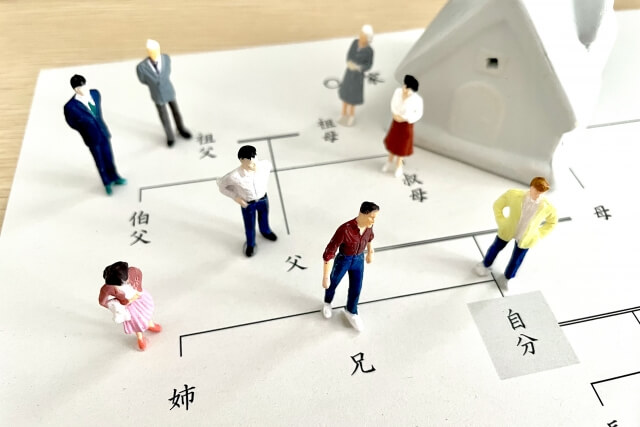

法定相続情報一覧図とは、相続人と被相続人の関係性を一覧にした書類のことです。相続手続きに必要な戸籍謄本類の収集負担を軽減できる証明書ですが、取得方法や必要書類がよくわからない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、法定相続情報一覧図の概要や取得の流れを解説。初めて活用する方は、知っておきたいことや注意点も確認してみてください。

目次

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、相続人と被相続人の関係性が一覧でわかる書類のこと。さまざまな相続手続きで活用でき、基本的には自分で作成して法務局に提出します。ここでは、法定相続情報の基本を解説します。

被相続人の相続関係を証明する書類

法定相続情報一覧図とは、相続人と被相続人の関係性を一目でわかるようにした公的証明書のことです。2017年5月より運用開始となった「法定相続情報証明制度」に基づいて扱われ、法務局の登記官が証明します。

法定相続情報証明制度は、相続人の負担を軽減し相続登記を促進する目的で始まった制度です。それまでは、「被相続人の生まれから死亡までのすべての戸籍謄本」を相続人が手続きの度に取得する必要がありました。法定相続情報一覧図を活用すれば1枚で済むため、収集負担が軽減できるようになったのです。

活用方法

法定相続情報一覧図は、相続登記をはじめ以下の手続きで活用できます。

- ・相続した不動産の名義変更(相続登記)

- ・自動車などの名義変更

- ・被相続人名義の有価証券の名義変更

- ・預貯金の名義変更・払い戻し

- ・相続税の申告・納税

- ・遺族年金・未支給年金等の手続き

相続手続きが多い場合、従来は戸籍謄本等の書類の束を提出しては返却してもらったり、取得し直したりしなければなりませんでした。法定相続情報一覧図は複数枚発行できるため、各期間に同時に提出することで効率よく手続きを進められます。

必要のないケース

法定相続情報一覧図は相続手続きで活用できる書類のため、相続放棄をした人や相続権利を廃除された人には必要ありません。また遺産分割協議の結果、相続しないことに決まった人や、名義変更を必要としない遺産のみを相続する人、相続手続きが一つのみの人も活用メリットは少ないといえます。

一方で名義変更を含む遺産を多く相続した人や、手続きが多い人は法定相続情報一覧図の発行を検討してみましょう。

取得方法

法定相続情報一覧図は自分で作成し、必要書類・申出書とあわせて法務局に提出します。記載例と様式は、法定相続人の形式別に法務局のホームページに載っているため、ダウンロードして確認しながら作成するとよいでしょう。詳しい取得手順は後述します。

なお、自分で作成が難しい場合は、別途費用がかかりますが専門家に依頼することも可能です。

【法務局】法定相続情報一覧図を取得する流れ

法定相続情報一覧図は、自分で作成が可能です。ここでは、法定相続情報一覧図を取得する流れを段階別に解説します。

1.必要書類を準備する

法定相続情報一覧図を取得するには、まずは必要書類の収集が必要です。自治体の窓口でもれなく取り寄せましょう。必要書類の詳細は後述します。

2.法定相続情報一覧図を作成する

必要書類を取得したら、法定相続情報一覧図を作成します。用紙はA4サイズを縦向きで使用。下5cmには法務局の認証文が挿入されるため、余白を作っておきましょう。

法定相続情報一覧図は、手書きでもパソコンで作成してもかまいません。様式および記載例は法務局のホームページで確認してみてください。

3.申出書を記入する

法定相続情報一覧図を作成したら、法務局に提出する申出書を記入します。申出書は法務局のホームページからダウンロード可能です。記入例も掲載されているので、確認しながら準備しましょう。

4.法務局に提出する

必要書類、法定相続情報一覧図、申出書をあわせて、以下いずれかに該当する管轄の法務局に提出します。

- ・被相続人が亡くなったときの本籍地

- ・被相続人の最後の住所地

- ・申出人の住所地

- ・被相続人名義となっている不動産の所在地

提出後、法務局が認証印を押した法定相続情報一覧図が交付されます。なお法務局に直接出向くのが難しい場合は、郵送での対応も可能です。その際は返信用封筒と切手を忘れずに同封しましょう。

法定相続情報一覧図の取得に必要な書類

法定相続情報一覧図の取得において、必要な書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 取得先 |

|---|---|

| 被相続人の出生から亡くなるまでの 戸籍謄本・除籍謄本 |

被相続人の本籍地にある市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地にある市町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地にある市区町村役場 |

| 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類 (運転免許証・マイナンバーカード等) |

手元にあるもの |

上記のほか、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写しが必要です。また代理人が申出の手続きをする場合は、委任状も用意しましょう。詳しくは法務局のホームページを確認してみてくださいね。

法定相続情報一覧図の取得で知っておきたいこと|費用・交付期間・有効期限

法定相続情報一覧図の取得は無料です。交付されるまでには1〜2週間ほどかかり、有効期限はありません。ここでは法定相続情報に関して知っておきたい、費用・交付期間・有効期限について解説します。

費用

法定相続情報一覧図の取得は無料です。何通発行しても手数料はかかりません。

ただし戸籍謄本等の必要書類を取得する際には、所定の費用がかかります。また法定相続情報一覧図の申出書を郵送で提出する場合は、切手代が必要です。

交付期間

法定相続情報一覧図が交付されるまでの期間の目安は、1〜2週間です。法務局の混雑状況にもよるので、事前に確認しておくと安心です。

有効期限

法定相続情報一覧図に有効期限はありません。ただし、相続手続きの提出先によっては有効期限が設けられている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

なお一度作成した法定相続情報一覧図の情報は、法務局で5年間保管されます。その間は何度でも無料で再発行が可能です。

法定相続情報一覧図の取得に際する注意点3つ

法定相続情報一覧図は一部の機関では使用できない場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。また日本国籍の方以外は取得できません。相続税申告で活用する場合は記載方法にも注意が必要です。ここでは、法定相続情報一覧図の注意点を3つ解説します。

1.一部の機関では使えない場合がある

法定相続情報一覧図は、すべての機関で対応しているわけではありません。一部、使用できない金融機関や民間機関があり、その場合は従来どおり戸籍謄本等の書類の提出を求められます。

法定相続情報一覧図が使用できるかどうか、事前に確認したうえで発行手続きを取るとよいでしょう。

2.日本国籍でない場合は取得できない

被相続人や相続人が日本国籍でない場合、法定相続情報一覧図の取得はできません。外国籍が含まれる場合、出生から死亡までの戸籍謄本を提出できないためです。

生まれたときは外国籍だった、途中から外国籍を取得したなどのケースでは制度を利用できないため注意しましょう。

3.相続税申告で活用する場合は記載の仕方に注意する

法定相続情報一覧図を相続税の申告時に活用する場合、「子」の記載に留意してください。養子がいると相続税の計算に影響します。

相続人に「子」がいる場合は、以下2点に注意して書類を作成しましょう。

- ・「実子」か「養子」か区別がつくように書く(例:長女/養子など)

- ・養子の戸籍謄本等も添付する

法定相続情報一覧図について知っておき、適切に活用しよう

法定相続情報一覧図とは、相続人と被相続人の関係性を一覧でわかるようにした書類のことです。相続手続きを簡便化・効率化できる公的証明書なので、注意点に気をつけながら必要に応じて作成し、適切に活用しましょう。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。