遺言書の効力はどれくらいある?できることや無効になるケースを解説

2025.08.10

遺言書は、遺言者の死後に効力が発生し、相続人や財産の分け方を法的に指定できます。たとえ20年前に作成されたものであっても、適切な形式であれば有効です。

ただし、書き方を誤ると無効になるリスクも。効力の有無は家庭裁判所が判断するため、正しい知識で備えることが大切です。本記事では、遺言書の効力や有効期間、注意点をわかりやすく解説します。

目次

遺言書に効力はあるのか?相続トラブルを防ぐための基本知識

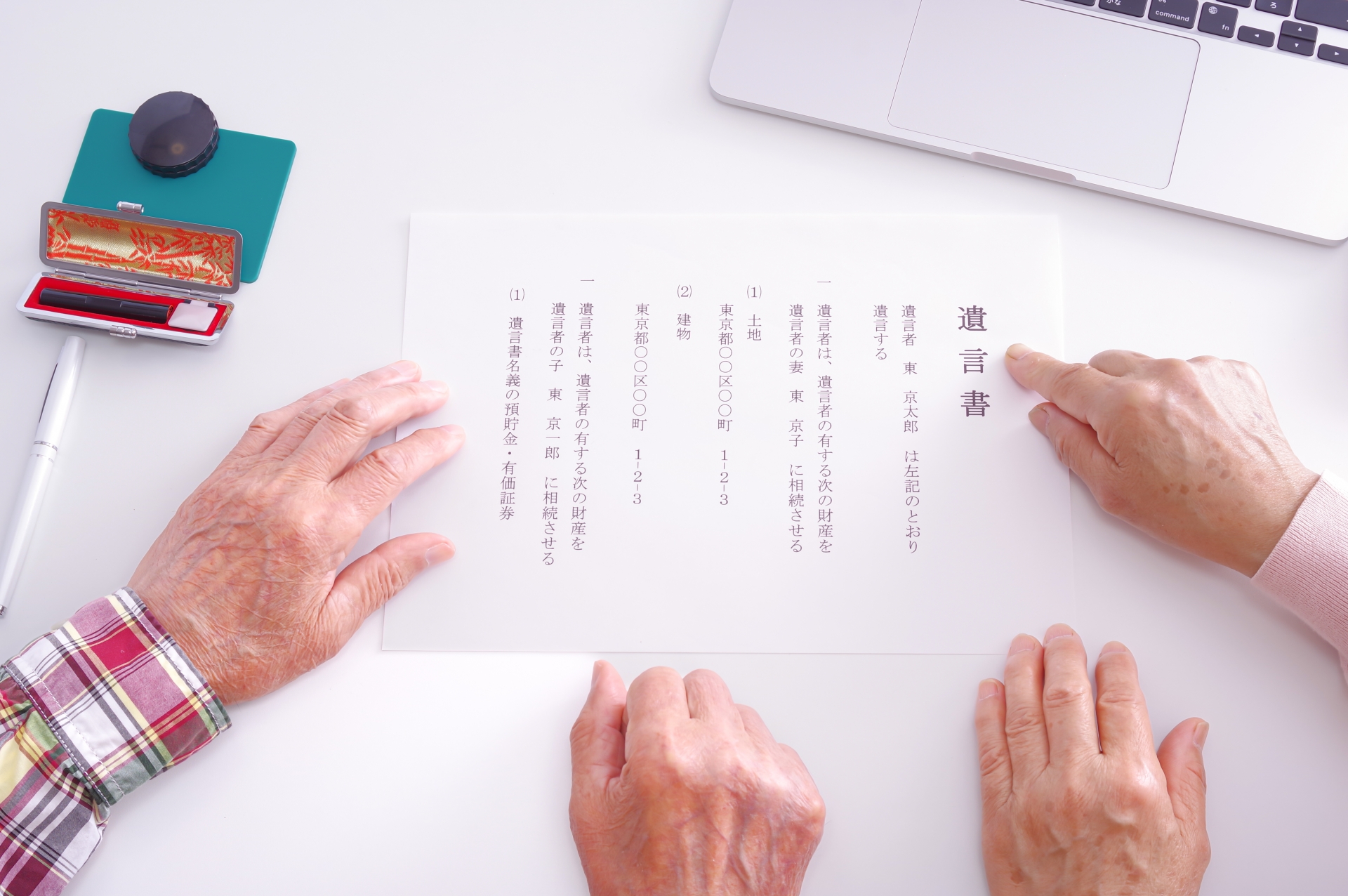

遺言書は、相続に関する本人の意思を法的に示す重要な書類です。正しく作成すれば相続トラブルの防止につながりますが、効力の発生条件や注意点を理解しておくことが欠かせません。

ここでは、遺言書の効力が発生するタイミングや誰が、どのように効力を判断するのかを含め、基本知識をわかりやすく解説します。

遺言書は相続トラブルを未然に防ぐための確実な証拠になる

遺言書は、被相続人の「誰に、どの財産を渡したいか」という意思を、法的に明確に残せる手段です。口約束や生前の発言だけでは証拠として不十分であり、遺言書がなければ「言った・言わない」の争いに発展する可能性もあります。

一方、遺言書がある場合の相続では相続人同士の認識のずれを防ぎ、感情的な衝突を抑える効果が期待できます。相続トラブルを未然に防ぐためにも、法的に有効な遺言書を残しておくことが大切です。

遺言の効力が認められるのは死亡後から

遺言書の効力は、原則として遺言者が死亡した時点で発生します。遺言書に有効期限はなく、10年前に作成されたものであっても、形式が正しければ原則として有効です。

ただし、被相続人が作成した複数の遺言書が見つかった場合には、作成日が新しいものが優先されるため、内容の整理や定期的な見直しも重要になります。

遺言書は勝手に開封してはならない

遺言書を発見したからといって、すぐに開封してはいけません。遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。

民法では、検認を受けずに勝手に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があると定められています。

仮にうっかり開封してしまっても、相続権を失うことはありませんが、他の相続人との不要な疑念やトラブルを避けるためにも、正規の手続きを踏むことが重要です。

遺言書と遺書の違い

遺書と遺言書は似た言葉ですが、法律上は明確に区別されています。遺書は主に、家族や親しい人への想いや感謝の気持ちを伝える手紙のようなもので、法的な効力はありません。

対して遺言書は、民法で定められた方式に従って作成されることで、財産の配分や遺贈の指定などに法的な効力を持つ正式な文書です。相続に関する意思をきちんと残したい場合は、遺言書として有効な形式で作成する必要があります。

どこまでできる?遺言書の8つの効力

遺言書があれば、財産の配分だけではなく、法律上の重要な手続きも自分の意志で指定できます。

| 遺言書でできること | 詳細 |

|---|---|

| 特定の相続人に多く渡す | 法定相続分に関係なく、自分の希望どおりに配分できる(一人に相続させるなど) |

| 相続人以外に遺贈 | 内縁の妻や孫、友人、法人などに財産を渡すことが可能 |

| 遺産の寄付 | 公共団体や慈善団体などへ寄付できる |

| 子どもの認知 | 婚外子を正式に認知し、相続人とすることが可能 |

| 相続人の廃除 | 相続人の資格を剥奪する(被相続人への虐待・著しい非行などがあった場合) |

| 遺産分割の指定・禁止 | 分割方法を指定、または5年以内の分割を禁止してトラブルを防ぐ |

| 後見人の指定 | 未成年の子などの後見人を指定できる |

| 遺言執行者の指定 | 預貯金の名義変更や相続登記などの実務手続きを担う執行者を指定できる |

遺言書の主な種類

遺言書にはいくつかの方式があり、それぞれ特徴や気を付けるポイントが異なります。正しく選ばないと無効になる可能性もあるため、主な種類と特徴を押さえておきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する手書きの遺言書です。自宅で費用をかけずに作成できる一方で、書式の不備や保管方法のミスによって無効になるリスクが高くなります。

2019年の民法改正により、財産目録に限ってはパソコンで作成できるようになりましたが、その他の部分は従来通り自筆が必要。正しい手順で作成・保管することが重要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言の内容を確認しながら文書としてまとめる方式です。作成には証人2名の立ち会いが必要で、手数料などの費用も発生しますが、内容に不備が生じにくく、改ざんや紛失の心配もありません。

公証役場に原本が保管されるため、相続トラブルを避けたい方にとって安心度の高い方法といえます。

遺言書が無効になるケース

せっかく遺言書を作成しても、法律の定めに反していれば無効になることがあります。特に形式や内容のミスには注意が必要です。ここでは代表的な無効事例を紹介します。

書式不備・署名漏れなど形式上の問題がある場合

遺言書が無効になる原因の中でもっとも多いのが、民法に定められた形式(要式)を守っていないケースです。

特に自筆証書遺言では、日付の記載漏れ、署名の欠如、押印忘れ、パソコンで本文作成などをすると無効とされます。また、訂正方法にも厳密なルールがあり、修正液の使用や訂正箇所への押印・署名に不備がある場合も、法的効力が認められないおそれがあります。

意思能力が疑われる場合

遺言書の作成時に、遺言者に十分な判断能力がなかったとされると、その遺言書は無効となる可能性があります。ここでいう意思能力とは、自分の財産状況や相続関係を理解し、自ら判断できる力を指します。

認知症や重度の精神疾患などによって意思能力が低下している場合、遺言の有効性に疑義が生じることもあるため、医師の診断書や介護記録を残すなど、第三者が確認できる証拠を整えておくことが有効です。

内容が不明確・矛盾している場合

「長男に多めに渡したい」「家は誰かに継いでほしい」など、曖昧な表現を使った遺言書は、解釈の違いによって相続人間で争いになる可能性があります。

また、論理的に矛盾している内容が含まれている場合や、複数の遺言書が異なる指示を記載している場合も、どれが有効なのかを巡って混乱を招きやすくなります。遺言書は明確かつ一貫性のある記述が重要です。

無効を防ぐ正しい遺言書の書き方

遺言書は内容だけではなく形式も法律で厳しく定められています。どれだけ想いを込めて書いても、要件を満たしていなければ無効に。ここでは無効を防ぐための書き方を紹介します。

民法に沿った形式で作成する

遺言書を有効にするためには、民法で定められた形式(要式)を守らなければなりません。特に自筆証書遺言の場合は、日付・氏名・本文をすべて手書きし、押印することが求められます。内容に問題がなくても、これらの要件が欠けていれば遺言書は無効となります。

また、加除訂正には細かなルールがあり、例えば訂正箇所に押印がなかったり、訂正内容の記載が抜けていたりすると全体が無効になることも。形式のルールを正確に理解することが、基本で確実な無効防止策です。

専門家のチェックを受ける

自分で作成した遺言書が本当に有効かどうか、不安がある場合は弁護士や司法書士など専門家にチェックを依頼するのが安心です。

特に自筆証書遺言は、書式ミスが原因で無効となる例が多く見られますが、専門家に確認してもらえばそのリスクを大幅に減らせます。また、法務局が提供する「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、形式不備を防ぐサポートも受けられます。

保管方法や更新のタイミングに注意する

せっかく有効な遺言書を作成しても、紛失・改ざん・放置などによって無効となるケースもあります。特に自筆証書遺言は家庭内で保管されることが多く、見つけられなかったり、検認前に勝手に開封されてしまったりする可能性も否定できません。

リスクを避けるには、法務局の保管制度を利用したり、公正証書遺言を選んだりすることが推奨されます。また、家族構成や財産状況に変化があったときは、遺言の内容も見直して作成し直すことも大切です。

遺言書によるトラブルを避けるためのポイント

遺言書は相続トラブルの予防に有効ですが、内容や作成方法を誤ると、かえって親族間の対立を招くおそれもあります。ここでは、トラブルを未然に防ぐために押さえておきたい重要なポイントを紹介します。

遺留分を侵害しないように内容を調整する

遺言書があっても、配偶者や子など法定相続人の遺留分を侵害していればトラブルになる可能性は高まります。

遺留分とは、法律によって一定の相続人に保障された最低限の遺産取り分のこと。これを無視して財産を分ける内容の遺言書を残すと、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされることがあります。こうした事態を防ぐには、遺言の内容が遺留分を侵していないかを事前に確認することが重要です。

弁護士など専門家のサポートを受ける

遺言書の内容に誤解や法的な問題があると、親族間の認識のズレから相続争いに発展してしまうことがあります。

こうしたリスクを減らすには、弁護士など法律の専門家に内容を確認してもらうのが有効です。専門家に相談すれば、文言の確認や構成の助言はもちろん、遺言書の作成支援や遺言執行まで一貫してサポートしてもらえます。

初回無料相談を実施している事務所も多く、気軽に専門的なアドバイスを取り入れやすくなっています。

遺言書を有効にするために正しく作成するのが大切

遺言書は、正しく作成すれば相続トラブルを未然に防ぐ強力な法的手段になります。ただし、書式の不備や内容の不明確さ、遺留分の無視などがあると無効になったり、逆に争いの火種になったりすることも。

もめにくい相続を実現するには、法律に沿った形式で作成し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが大切です。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。