相続順位とは?遺産の分け方から注意点までわかりやすく解説

2025.07.21

相続人が遺産を相続する際の優先順位や相続分は、民法で規定されています。ただし、遺言書がある場合はその限りではありません。

相続の場面でスムーズに手続きできるよう、本記事では相続順位や法定相続分の基本から、ケース別の遺産の分け方や注意点までわかりやすく解説します。

目次

相続順位とは

法定相続人には、遺産を受け取れる優先順位があります。遺産を受け取る権利がある人を法定相続人といい、亡くなった人の配偶者と血族が対象です。配偶者の優先度が最も高く、事実婚や内縁の関係の場合は法定相続人にはなれません。

配偶者以外の相続人は、以下のように優先順位が民法で決められています。

| 相続順位 | 相続人 |

|---|---|

| 第1位 | 子や孫など直系卑属 |

| 第2位 | 親や祖父母など直系尊属 |

| 第3位 | 兄弟姉妹、甥や姪 |

先順位の人が一人でもいる場合、後順位の人には相続権がありません。

法定相続分とは

法定相続分とは、「誰がどのくらい遺産をもらえるか」を民法で定めた割合のこと。先述のとおり、配偶者は常に相続人です。配偶者のほかに相続人がいる場合、法定相続分は以下のようになります。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他の相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者のみ | 1 | なし |

| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/2 |

| 配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |

なお配偶者がいない場合は、最も順位が高い相続人だけが相続します。「子ども2人」や「親2人」など、同順位の人が複数人いる場合は人数で等分するのが決まりです。

【遺産の分け方】相続順位・相続分の具体例6つ

遺産の分け方はケースごとに異なります。相続順位・相続分を踏まえて、ここでは6つの具体例をみていきましょう。

1. 子どもがいない場合

(例)夫が亡くなり、夫婦の間に子どもはおらず、妻と夫の両親がいる

相続人:妻と義両親

相続財産:150万円

上記の場合、遺産の内訳は以下のようになります。

妻:100万円(全体の2/3)

父母:50万円(全体の1/3)

2. 配偶者が生存している場合

(例)夫が亡くなり、妻と子ども1人がいる

相続人:妻と子ども

相続財産:300万円

上記の場合、遺産の内訳は以下のようになります。

妻:150万円(全体の1/2)

子ども:150万円(全体の1/2)

なお、子どもが複数人いる場合は、子ども同士で1/2を等分します。

3. 配偶者が死亡している場合

(例)夫婦に子どもが1人いて、夫はすでに亡くなっており、妻も亡くなった

相続人:子ども1人のみ

相続財産:200万円

上記の場合、遺産の内訳は以下のようになります。

子ども:200万円(全額)

4. 孫が相続人になる場合

(例)夫婦が亡くなり、その子どももすでに亡くなっているが、孫が1人いる

相続人:孫1人のみ

相続財産:180万円

上記の場合、遺産の内訳は以下のようになります。

孫:180万円(全額)

このように本来の相続人である子どもに代わって孫が相続することを、代襲相続といいます。

5. 兄弟姉妹が相続人になる場合

(例)独身の被相続人が亡くなり、両親もいないが兄妹が2人いる

相続人:兄妹

相続財産:120万円

上記のケースの場合、遺産の内訳は以下のようになります。

兄:60万円(全体の1/2)

妹:60万円(全体の1/2)

6. 父母がすでに亡くなっている場合

(例)夫が亡くなり、その両親もいないが、妻と夫の姉が1人いる

相続人:妻と義姉

相続財産:180万円

上記のケースの場合、遺産の内訳は以下のようになります。

妻:135万円(全体の3/4)

義姉:45万円(全体の1/4)

遺留分とは|遺留分侵害請求に注意しよう

法定相続人に保障されている最低限の相続財産の取り分を遺留分といいます。たとえ遺言書で「全財産を他人に贈与する」と書かれていても、遺留分のある相続人は、その分のお金を財産をもらった人に請求することが可能です。これが遺留分侵害請求です。

遺留分が認められるのは配偶者や子・孫のほか、父母などの直系尊属で、兄弟姉妹には権利がありません。遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように決まっています。

| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 相続財産の1/2 |

| 配偶者と子ども | 相続財産の1/2(配偶者1/4・子1/4) |

| 配偶者と父母 | 相続財産の1/2(配偶者1/3・父母1/6) |

| 子のみ | 相続財産の1/2 |

| 父母のみ | 相続財産の1/3 |

| 兄弟姉妹のみ | なし |

相続順位・相続分の注意点4つ

相続順位は変更できませんが、相続分は話し合いによって自由に変えられます。また、相続人であっても相続できない場合があることや、寄与分・特別受益についても知っておく必要があります。ここでは、4つの注意点を押さえておきましょう。

1.相続順位は変えられない

相続順位は民法で規定されているため、相続人同士で勝手に変えられません。例えば、「叔父にも遺産を分けてあげたいから相続人に加える」ということは不可能です。

どうしても法定相続人以外に遺産を分けたいときは、被相続人が生前に遺言書で指定するか、相続人が財産を受け取った後に贈与する方法があります。

2.相続分は自由に変えられる

遺産分割協議によって相続人全員が合意すれば、法定相続分は自由に決めてかまいません。民法で決められている法定相続分は、あくまで基準です。

ただし遺言書がある場合は、その内容に従いましょう。また全員の合意が得られなかった場合は、法定相続分での分割になります。

3.相続人でも相続できないケースがある

法定相続人であっても、以下に該当する場合は遺産を受け取れません。

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 相続欠格 | 被相続人の殺害や遺言書の偽造など法律違反をした場合に、 相続資格を失うこと |

| 相続廃除 | 虐待や不貞行為などがあった場合などに、 被相続人が特定の人に相続させない旨を申し立て、相続権を奪うこと |

| 相続放棄 | 相続人が自ら、相続を辞退すること |

上位の相続人が相続権を失った場合、次の順位の人が相続人になります。

4.寄与分・特別受益を考慮する

相続では、遺産を公平に分けるために寄与分と特別受益を考慮する必要があります。

| 仕組み | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| 寄与分の加算 | 相続人が、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した(寄与分)場合、 相続分を上乗せすること |

事業や家業を無償で手伝っていた・被相続人の借金を返済した |

| 特別受益の持ち戻し | 被相続人から生前に多額の援助や財産をもらった(特別受益)場合、 援助分を差し引いて相続分を決めること |

結婚費用や住宅購入資金を援助してもらった |

寄与分や特別受益については、相続人間でトラブルになる場合もあるため、あらかじめ遺言書に記載しておいたり、専門家に相談したりするとよいでしょう。

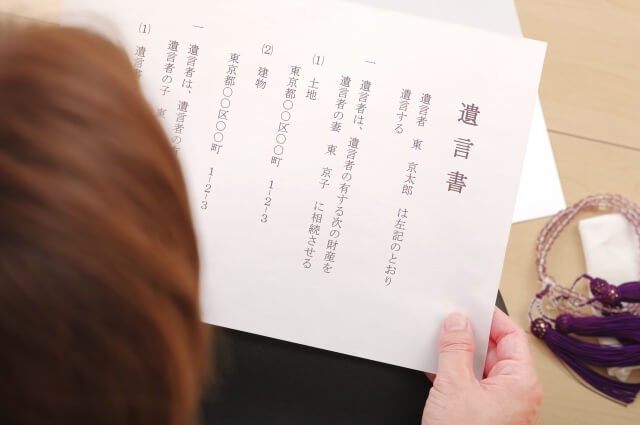

遺言書があると相続はどう変わる?

遺言書がある場合、遺産の分け方は遺言書の内容が優先されます。例えば、遺言書に「特定の孫にすべて相続させる」と書いてあれば、配偶者がいたとしても孫がすべてを相続することになります。

相続順位や法定相続分が適用されるのは、あくまで遺言書がない場合なのです。

遺言書では、相続割合を変更したり、遺贈といって相続人以外に財産を引き継いだりすることも可能です。ただし先述したように遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求を受けることがあります。

相続で揉めやすい家族の特徴と揉めないためのコツ

家族が不仲で不公平感がある場合、相続で揉めやすくなります。トラブルを防ぐために、生前から対策しておくことが大切です。ここでは、揉めやすい家族の特徴と、揉めないためのコツを解説します。

関係が薄く、不公平感のある家族は揉めやすい

相続人同士が疎遠で仲が悪い場合や不公平感がある家族は、相続問題で揉めやすいでしょう。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- ・家族間の仲が悪い

- ・相続人の数が多い

- ・想定していない相続人が現れた

- ・生前に1人だけ多額の贈与を受けた

- ・遺言書の内容が平等ではない

- ・介護負担が平等ではない

- ・被相続人の財産管理を1人でしている

相続で揉めた場合は、法律に基づいたアドバイスや代理交渉が可能な弁護士に相談しましょう。

揉めないために、生前から対策をしよう

家族で相続について揉めないためには、生前から対策を取っておくことが大切です。対策例としては以下が考えられます。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 遺言書を作成する | 生前から家族で話し合って作成する |

| 家族信託を活用する | 信頼できる家族に財産の所有権を譲り、 契約に沿って財産を管理する |

| 成年後見制度を活用する | 認知症や知的障害などで判断力が低下している 法定相続人以外の第三者を後見人に選定する |

相続に不安がある場合は、トラブルになる前に弁護士に相談しておくと安心です。

まずは相続順位と割合を押さえ、遺産の分け方を知っておこう!

相続順位と相続割合は、法律で規定されています。遺言書がない場合は、決まりに則って相続手続きを進めてくださいね。遺産の分け方や注意点を押さえ、相続後のトラブルを防止するとともに、不安な点は専門家に相談しておきましょう。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。