法定相続人とは?相続の範囲や割合・確認方法までわかりやすく解説

2025.06.24

法定相続人とは、相続が発生した時に法律に基づき、財産を受け取る権利を持つ人のことです。身近な人が亡くなった時、「誰が相続人になるのか」「どうやって確認すればいいのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、法定相続人の意味や範囲、相続財産の取り分、相続人を確認する方法まで、わかりやすく解説します。

目次

法定相続人とは

相続が発生した際に、誰が遺産を受け取る権利を持つのか明確に定められています。これが法定相続人です。まずは基本を押さえましょう。

民法で定められた「遺産を相続できる人」のこと

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続できる権利を持つ人」のことです。対象となるのは、配偶者および血族にあたる家族で、血族には優先順位が定められています。

遺言書がない場合は、この法定相続人達が話し合いを行い、誰がどの財産をどのように相続するかを決めていくのが原則。配偶者は常に法定相続人ですが、複数人の同順位に該当する者がいる場合は、全員が相続人となります。

相続の際、「誰がどれだけの割合で遺産を受け取るか」を決めるうえで、法定相続人の確認が出発点になります。

法定相続人と相続人の違い

法定相続人と似た言葉に「相続人」がありますが、厳密には意味が異なります。法定相続人は、民法で定められた「法律上の相続権を持つ人」です。一方、相続人は「実際に相続することになった人」を指します。

例えば、被相続人に子どもがいても、既に亡くなっていたり、相続放棄していたりする場合、法定相続人には該当しても相続人にはなりません。また、遺言によって法定相続人以外の人が財産を受け取るケースもありますが、その人は「受遺者」となり、相続人ではありません。

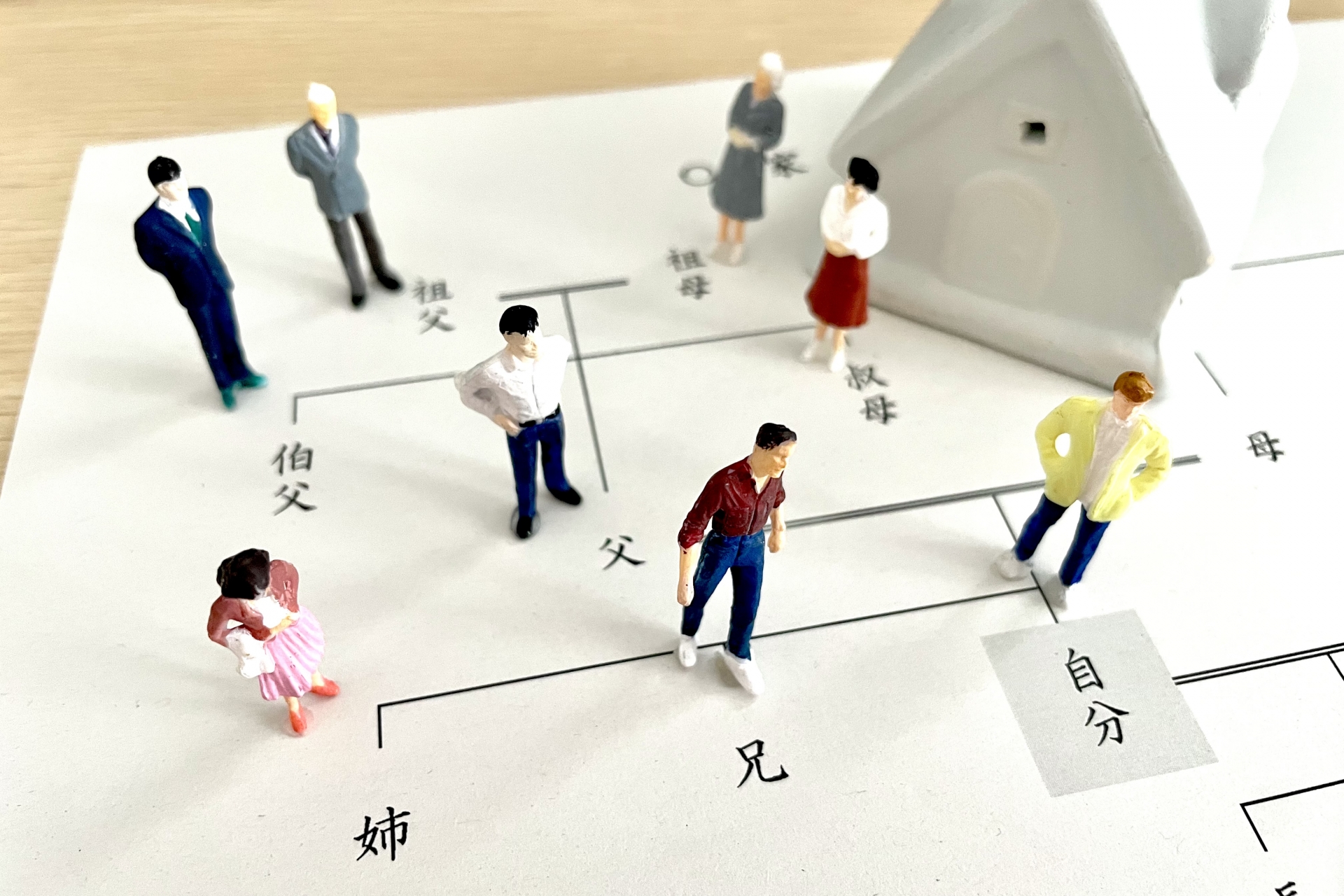

法定相続人の範囲

法定相続人には順位があり、誰が相続人になり、どこまでが該当するのか関係性によって変わります。ここでは第1順位から第3順位までの範囲を解説します。

第1順位:被相続人の子ども(直系卑属)

法定相続人の第1順位に該当するのは、被相続人の子ども(直系卑属)です。直系卑属とは、被相続人より下の世代にあたる子や孫のこと。子どもが既に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が「代襲相続人」として相続の権利を引き継ぎます。

さらに、孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続する「再代襲相続」が認められます。実子と養子は法的に同等に扱われ、区別はありません。また、認知された非嫡出子(婚姻外の子)にも相続権があります。

第2順位:被相続人の父母(直系尊属)

被相続人に子どもがいない場合、次に相続人となるのが父母などの直系尊属です。直系尊属とは、親や祖父母など、被相続人の上の世代にあたる血族を指します。

通常は父母が優先されますが、父母が既に亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。ただし、第1順位にあたる子どもや孫がいる場合には、第2順位の人達は相続人にはなりません。

相続順位は法律で固定されていて、上位の相続人が存在する場合は、下位の人に相続権は認められないのが原則です。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子ども(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいない場合、法定相続人となるのが兄弟姉妹です。対象となるのは両親を同じくする兄弟姉妹だけではなく、父または母が異なる「半血の兄弟姉妹」も含まれます。ただし、全血兄弟と半血兄弟とでは相続分が異なるため、注意が必要です。

また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続人として相続するケースもあります。兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、甥姪の子どもには相続権が引き継がれません。

遺産はどう分ける?法定相続分と遺留分の基本とルール

遺産の分け方には、法定相続分と遺留分という2つの基本ルールがあります。相続トラブルを防ぐためにも、それぞれの違いを理解しておきましょう。

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの「基本の取り分」を指します。遺言書が存在しない場合や、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない時に適用される基準です。法定相続分は、誰が相続人になるか、そして相続人の人数によって変わります。

特に配偶者がいる場合は、配偶者が誰と一緒に相続人となるかによって取り分が異なります。それぞれの場合の相続割合は次のとおり。

【配偶者がいる場合の法定相続分】

| 相続人の構成 | 配偶者の取り分 | その他の取り分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子ども | 1/2 | 子ども全体で1/2(均等に分割) |

| 配偶者と父母 | 2/3 | 父母全体で1/3(均等に分割) |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4(均等に分割) |

【配偶者がいない場合の法定相続分】

| 相続人の構成 | 法定相続分(割合) |

|---|---|

| 子どものみ(1人以上) | 全員で均等に分ける |

| 父母または祖父母のみ | 全員で均等に分ける |

| 兄弟姉妹のみ(1人以上) | 全員で均等に分ける |

なお、相続順位は法律により、第1順位(子どもなど直系卑属)・第2順位(父母など直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)の順で定められています。上位の相続人が1人でも存在する場合は、下位の人には相続権がありません。

また、同順位で複数の相続人がいる場合には、原則として均等に分割されます。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律で保障された「最低限の相続取り分」のことです。たとえ被相続人が遺言書などで、すべての財産を特定の相続人や第三者に渡すと指定していたとしても、遺留分が認められる相続人には、その権利を主張して自分の取り分を確保することができます。

遺留分が認められているのは、配偶者、子ども(代襲相続人を含む)、父母・祖父母などの直系尊属に限られます。

【主な遺留分割合(法定相続分に対して)】

| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 法定相続分の1/2(=1/4) |

| 配偶者と子ども | 配偶者:1/4、子ども全体で:1/4 |

| 配偶者と父母または祖父母 | 配偶者:1/3、父母または祖父母の全体で:1/6 |

| 子どものみ | 子ども全体で1/2 |

| 父母または祖父母 | 全体で1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹には遺留分なし |

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておらず、遺言や贈与の内容によっては全く相続できない場合もあります。

法定相続人を確認する方法

法定相続人を正確に確認するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。

最初に、被相続人が亡くなった時点の本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、そこに記載されている前の本籍地をたどって、さらに戸籍を取得するという作業を繰り返し、最終的には出生時までさかのぼって確認します。

被相続人に離婚歴や認知された子がいる場合、想定外の人物が相続人になる可能性もあるため、戸籍の確認は慎重に行うことが重要です。戸籍の読み取りや相続人の判断に不安がある場合は、司法書士や行政書士、弁護士といった専門家に相談するのも有効。

また、相続人の確認と合わせて、「法定相続情報証明制度」を活用することで、今後の手続きをスムーズに進められます。

この制度は、戸籍一式と相続関係を示す「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、内容が法律に基づくものであると確認されれば、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してもらえるというものです。相続登記や預貯金の解約手続きなどで活用できます。

法定相続人は遺言書がない場合に遺産分割を協議する主体となる

法定相続人とは、遺言書がない相続が発生した時に、誰が財産を受け取る権利を持つかを判断するための基準となる存在です。相続順位や範囲は民法で定められていて、遺産分割協議や相続登記など、さまざまな手続きの出発点になります。

正確な確認には戸籍の収集が必要で、必要に応じて専門家への相談や法定相続情報証明制度の活用も有効です。制度や手順を正しく理解して、相続時の混乱を防ぎましょう。

監修

佐々木総合法律事務所/弁護士

佐々木 秀一

弁護士

1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。